مقدمة

بوصفه أحد أكثر الديانات تأثيرًا في التاريخ، فإن الإسلام قد استحوذ على اهتمامٍ واسعٍ من العلماء والمفكرين، وأثار نقاشاتٍ متشعبة منذ ظهوره وحتى اليوم. وعلى امتداد تاريخه، شكّل الإسلام ميدانًا خصبًا للجدل الفكري واللاهوتي حول طبيعته، ومصادره، وتأثيره في المجتمعات التي تبنّته.

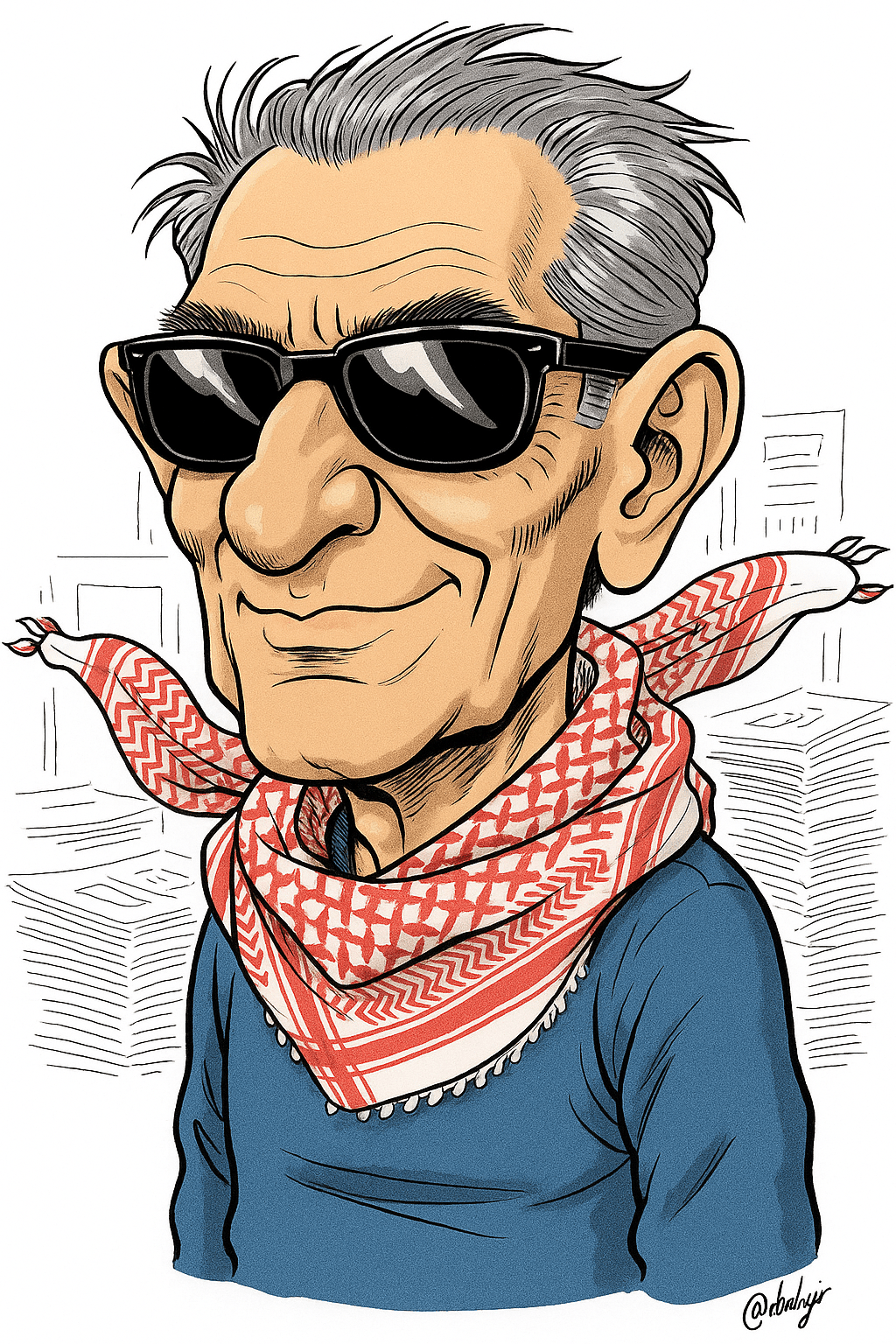

في هذا السياق، برز #عبدالله_القصيمي كواحدٍ من أكثر المفكرين العرب جرأةً في نقد الإسلام والبحث في جوهره. فقد عاش حالةً فكريةً معقّدةً من التناقضات، جمع فيها بين الدفاع عن الدين في مراحله الأولى، ثم التمرّد عليه لاحقًا بحدةٍ لافتة.

كان القصيمي، كما تصفه الدراسات، شخصيةً متناقضة في ظاهرها، لكنها متماسكة في منطقها الداخلي؛ إذ ظلّ مشغولًا بالسؤال ذاته الذي لازمه طوال حياته: هل الدين خلاص الإنسان أم عبء وجوده؟

البدايات القاسية

لا يُعرف تاريخ ميلاد عبدالله القصيمي على وجه الدقة، غير أنّ أغلب الروايات ترجّح أنه وُلد سنة 1907. نشأ في قريةٍ صغيرة تُدعى خب الحلوة في قلب شبه الجزيرة العربية، في أسرةٍ فقيرةٍ بالكاد تجد قوت يومها. وقد طبع هذا الفقرُ المبكرُ شخصيته بطابعٍ قاسٍ، إذ عانى الحرمان والوحدة منذ طفولته الأولى بعد انفصال والديه وهو في الرابعة من عمره.

انتقل إلى كنف جدّه بعد زواج والدته من رجلٍ آخر، بينما غادر والده للعمل في تجارة اللؤلؤ في عُمان. ومع هذا الغياب الأبوي المبكر، نشأ القصيمي في بيئةٍ صلبةٍ يختلط فيها الفقر بالانعزال، مما ولّد في داخله إحساسًا دائمًا بالاغتراب.

في إحدى مذكراته أشار إلى تلك الطفولة بوصفها “مزيجًا من الخوف والبرد والظلام”، وأنه تعلم مبكرًا كيف يواجه العالم بلا سندٍ سوى فكره. هذه التجربة القاسية صنعت منه لاحقًا عقلًا متمرّدًا على كل سلطة، وناقدًا حادًّا لكل ما يُفرض باسم الإيمان أو المجتمع.

سنوات التكوين

ظلّ وضعه المادي والاجتماعي هشًّا في سنوات صباه. عمل في مهنٍ متواضعة ليعيل نفسه، لكنه ظلّ متشبّثًا بحلمه في التعليم. ومع اشتداد الحرب العالمية الأولى (1914–1918) وما تبعها من اضطراباتٍ في شبه الجزيرة، قرّر أن يرحل بحثًا عن العلم.

كانت وجهته الأولى الشارقة، حيث تعلّم العربية والقرآن في حلقاتٍ بسيطة، قبل أن يسافر إلى الهند في عشرينيات القرن الماضي. هناك التحق بمدرسةٍ دينيةٍ في نيودلهي تُعرف باسم المدرسة الرحمانية، ودرس علوم الحديث والفقه على الطريقة التقليدية. غير أنّه سرعان ما شعر بالاختناق من ضيق الأفق الفكري في تلك البيئة التعليمية.

بعد سنوات قليلة، انتقل إلى العراق لمتابعة دراسته، لكنه لم يتمكّن من الاستمرار بسبب الفقر، فعاد إلى بلده ليبدأ مسارًا جديدًا من التأمل والكتابة. كانت هذه الرحلات بين المراكز الدينية التقليدية بمثابة الشرارة الأولى التي أيقظت في داخله الشكّ، وجعلته يتساءل عن جدوى التلقين في غياب التفكير.

الأزهر وبداية التحول

في عام 1928، التحق عبدالله القصيمي بـ جامعة الأزهر في القاهرة، التي كانت آنذاك منارة الفكر الديني في العالم الإسلامي. وهناك انفتحت أمامه عوالم جديدة من الفكر والسياسة والثقافة. كانت مصر آنذاك تضجّ بالنقاشات بين التيارات الإسلامية والإصلاحية والليبرالية، مما أثر في وعيه ووسّع آفاقه.

كتب في تلك المرحلة أولى مؤلفاته دفاعًا عن السلفية ضدّ خصومها، مثل كتابه البروق النجدية في اكتساح الظلمات الدجوية، لكنه ما لبث أن انقلب على الأفكار نفسها التي تبنّاها، بعدما اصطدم بالتناقض بين الخطاب الديني السائد والواقع الاجتماعي والثقافي في مصر.

بدأت في تلك الفترة ملامح تحوّله الفكري العميق، إذ صار يسائل المفاهيم الكبرى التي تلقّاها في التعليم الديني التقليدي، ويسعى إلى إعادة صياغتها في ضوء العقل والتجربة الإنسانية. وكان يرى أن العالم الغربي لم يتقدّم إلا عندما كفّ عن التسليم بالأجوبة الجاهزة وبدأ بالسؤال.

من الدفاع إلى النقد

مع مطلع الثلاثينيات، كتب القصيمي عددًا من الكتب التي تعكس انتقاله من الدفاع إلى الشكّ، من بينها هذه هي الأغلال، الذي عُدّ نقطة الانعطاف الكبرى في مسيرته. في هذا الكتاب، يوجّه نقدًا لاذعًا لما يسميه “العقل الديني المغلق” الذي يربط الفضيلة بالخضوع، ويرى أن الأديان تحوّلت إلى أدواتٍ لتقييد الإنسان لا لتحريره.

يكتب القصيمي:

“الإنسان يولد حرًا، لكن الأديان تقيّده بالأغلال وتجعله يخاف من الحرية أكثر مما يخاف من الخطأ.”

وقد أحدثت هذه الأفكار صدمةً كبرى في الأوساط الفكرية العربية، إذ كانت المرة الأولى التي يقدَّم فيها نقدٌ فلسفيٌّ صريحٌ للتراث الإسلامي بلغةٍ عربيةٍ داخليةٍ، لا بلغةٍ استشراقيةٍ وافدة.

القصيمي والمقارنة بالفكر الغربي

وجد القصيمي في الفلسفة الغربية مرآةً فكريةً يرى فيها ذاته. تأثر بديكارت في منهج الشك، وبنيتشه في تمجيد الحرية الفردية، وبفيورباخ في نقد الدين من زاويةٍ إنسانية. لكنه لم يكن تابعًا لهم؛ بل استخدم أدواتهم الفكرية لينقد مجتمعه العربي من الداخل.

كان يرى أن الدين في جوهره “خوفٌ منظّم”، وأن الإنسان لا يبلغ النضج إلا عندما يتحرّر من الخوف. كما اعتبر أن النهضة الأوروبية لم تتحقق إلا بعد أن خاضت أوروبا معركتها الكبرى ضدّ سلطة الكنيسة.

كتب يقول: “لن ينهض العرب ما داموا يقدّسون من يفكّر عنهم.”

الإنسان في فكر القصيمي

في كتاباته المتأخرة، لم يكن القصيمي يهدم الدين بقدر ما كان يحاول إعادة تعريف الإنسان. كان يرى أن الإيمان يجب أن يكون اختيارًا حرًّا لا إكراهًا ثقافيًا.

ففي نظره، الإنسان هو مشروع مفتوح على التساؤل، لا يكتمل إلا بالشّك. وبهذا المعنى، فإن إلحاده لم يكن رفضًا للروح، بل دفاعًا عن حرية العقل في البحث عن معنى الوجود.

حاول القصيمي أن يعيد تعريف القيم من منظورٍ إنسانيٍّ خالص، فهو يرى أن الأخلاق لا تحتاج إلى وحيٍ لتكون نبيلة، لأن الخير كامِن في الإنسان لا مفروضٌ عليه من خارج ذاته.

لم يكن القصيمي مفكرًا هامشيًا في صالثقافة العربية الحديثة، بل مثّل — بما أثاره من صدامٍ فكري — ظاهرةً فريدة في تاريخ الفكر العربي. فقد جمع بين الجرأة والعمق، بين التمرّد على الثوابت والبحث الدؤوب عن الحقيقة. كان صوته أشبه بصرخةٍ فلسفيةٍ في فضاءٍ يهيمن عليه الصمت والخضوع، وقد دفع ثمن هذه الصرخة عزلةً فكريةً واجتماعيةً طويلة.

لقد شكّل القصيمي أحد أعمق التحدّيات التي واجهها الفكر الديني العربي في القرن العشرين. فبينما كانت غالبية المفكرين تحاول التوفيق بين الإيمان والعقل، ذهب هو إلى أقصى حدود السؤال، متجاوزًا منطقة التوفيق إلى منطقة المواجهة.

لقد أراد أن يضع الإنسان العربي أمام مرآة ذاته، بلا مساحيق ولا تبريرات. فكتب بجرأةٍ منقطعة النظير:

«نحن أمّةٌ تتغنى بالماضي وتخاف من المستقبل.»

وفي هذه الجملة الموجزة يتكثف مشروعه الفكري بأكمله: نقد الواقع العربي من خلال كشف أزماته البنيوية في التفكير والحرية والإبداع.

كان يرى أن المجتمعات العربية لا تعاني من نقصٍ في الإيمان، بل من فائضٍ في الطاعة، وأن الخلاص لا يأتي من تكرار الخطاب الديني، بل من إعادة بناء الوعي الإنساني على أسسٍ عقليةٍ حرة. ومن هذا المنطلق، أصبحت كتبه مثل هذه هي الأغلال والعرب ظاهرة صوتية نصوصًا تأسيسية في نقد الذهنية العربية المعاصرة، لما فيها من عمقٍ فلسفي وسخريةٍ لاذعةٍ وصدقٍ مؤلم.

أيامه الأخيرة

في سنواته الأخيرة، انسحب القصيمي من الأضواء، بعد أن ضاقت به المساحات الفكرية والسياسية في العالم العربي. عاش في القاهرة، وحيدًا تقريبًا، يكتب في عزلةٍ طويلةٍ لا يقطعها إلا صداقاته القليلة مع بعض المفكرين المصريين واللبنانيين.

لم يكن يبحث عن الشهرة أو السلطة، بل عن الفهم. وقد كتب في مقدمة إحدى مخطوطاته غير المنشورة:

«إن الإنسان الذي لا يشكّ لا يفكّر، والذي لا يفكّر لا يعيش، بل يُقاد كما تُقاد القطعان إلى المجهول.»

توفي القصيمي في القاهرة سنة 1996 بعد حياةٍ حافلةٍ بالجدل والعزلة. لكن أفكاره ظلت حاضرة، تُستعاد بين حينٍ وآخر في النقاشات الفكرية حول الحرية، والدين، والعقل العربي. ولا يزال الباحثون حتى اليوم يختلفون حوله: أهو مفكرٌ ملحد أم مؤمنٌ حائر؟ أهو فيلسوفٌ ناقد أم كاتبٌ ساخر؟ غير أن الإجماع ينعقد على أمرٍ واحد: أنه أحد أصدق العقول العربية التي واجهت أسئلتها بشجاعةٍ نادرة.

أخيراً: لقد كان عبدالله القصيمي مشروعًا فلسفيًا لإنقاذ الإنسان من الخوف. يجسّد فكره محاولةً جريئة لزعزعة الثوابت المتكلّسة في العقل العربي، وللدعوة إلى مواجهة الحقيقة مهما كانت مؤلمة.

لقد آمن القصيمي بأن الحرية هي جوهر الإنسان، وأن الإيمان الصادق لا يتناقض مع العقل، بل يتجدّد به. وفي هذا الإطار، يمكن النظر إلى فكره لا بوصفه هدمًا للمقدّس، بل تحريرًا له من سلطة التقديس الزائف.

من منظورٍ تاريخي، يحتل القصيمي موقعًا استثنائيًا في الفكر العربي الحديث؛ لأنه طرح الأسئلة التي تجرّأ القليل على طرحها، وكتب بلغةٍ مشحونةٍ بالشجاعة والمرارة معًا. كان يرى أن العقل العربي لن يتقدّم ما لم يتعلم أن يشكّ أولًا، وأن الحرية لا تُمنح، بل تُنتزع انتزاعًا بالتفكير والنقد والمساءلة.

لقد ترك القصيمي إرثًا لا يزال يتجاوز حدود التصنيفات الدينية أو الأيديولوجية. فهو في نظر كثير من الدارسين مفكرٌ مأزوم بقدر ما هو مفكرٌ عظيم — مأزوم لأنه عاش في زمنٍ لا يحتمل الحرية، وعظيم لأنه جعل من الألم وسيلةً لاكتشاف الوعي.

ويمكن القول إن مشروعه الفكري كان دعوةً إلى تحرير الإنسان من الخوف باسم الدين، وهو ما يجعل صوته حتى اليوم حاضرًا في كل حوارٍ عربيٍّ حول الحرية والكرامة والعقل.

المصدر

مترجمة عن النص الأصلي المنشور في مجلة الثقافة والمجتمع والتنمية، العلمية المحكمة، اعداد الباحث: صلاح الدين أرحال – المدرسة العليا للأساتذة (مكناس، المغرب). (Journal of Culture, Society and Development)، المجلد 71، عام 2023